新幹線に乗っていると、「ちょっと暑いな」「風がほしいな」と感じる場面ってありますよね。

特に長時間の移動や、季節の変わり目は体感温度が人によって異なるので、「自分で少しでも快適にしたい」と思うのは自然なことです。

でも、車内の窓は開けられないし、空気の流れをどう調整すればいいのか分からず、困ってしまう方も多いはずです。

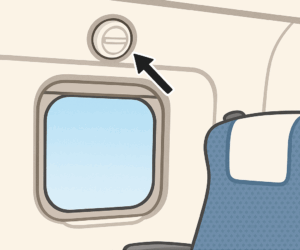

そんなときに活躍するのが、座席の窓の上にある小さな空調吹き出し口。

実は、これを自分で動かして風向きや風量をコントロールできるんです。

知っているのと知らないのとでは快適さが全然違いますよ。

新幹線の空調吹き出し口とは?窓は開けられるの?

新幹線の空調吹き出し口は、普段あまり目立たない場所にありますが、ちょっとしたポイントを押さえておけばすぐに見つけられます。

ほとんどの車両では、座席の窓の上、天井と壁の境目あたりに小さなレバー付きの吹き出し口が設置されています。

一見すると装飾の一部のようにも見えるため、見落としがちですが、少し目を凝らして探してみてください。

窓側の上部にある丸いレバーやスライダーが目印です。

場所さえ分かれば、手元で風向きや風量を簡単に調整できるので、とても便利ですよ。

窓の上のレバーで送風を調整できる

新幹線の吹き出し口は、窓のすぐ上の壁に設置されていることが多く、天井との間のスペースにあります。

小さなレバーが付いていて、それを指で回すことで風の向きや量を調整することができます。

手動式なので、ちょっとだけ開けたり、完全に閉じたりと、自分の好みに合わせて細かく調整できるのが特徴です。

風を顔に直接当てたくない場合は、少しだけ開いて風を間接的に受けるようにするのもおすすめ。

レバーの操作はとても簡単で力もいらないので、お子さまや高齢の方でも使いやすいですよ。

新幹線の窓は開かないって本当?

はい、本当です。新幹線の窓は安全上の理由から開けることができません。

高速で走っているため、窓を開けると気圧の変化や騒音などのリスクが大きくなってしまいます。

そのため、全車両は密閉構造になっており、窓は固定されています。

ですが、その分だけ車内の空調はとても優秀。

新幹線では、高性能な空調システムが導入されていて、快適な温度と空気を保つよう工夫されています。

特に換気機能も優れており、外の空気を取り入れながら数分ごとに車内全体の空気が入れ替わる仕組みになっているので、息苦しさを感じることもほとんどありません。

「窓が開けられない=息苦しい」というイメージを持っている方もいますが、実際には想像以上に快適な環境が整っているので、安心して過ごせますよ。

車両ごとの違いと吹き出し口の探し方

新幹線は車両によって吹き出し口の形状や設置位置が微妙に異なるため、初めて乗る路線では少し戸惑うこともあるかもしれません。

座席に座った際に「あれ?吹き出し口が見当たらない」と感じたら、車両ごとの違いを知っておくと便利です。

N700AとN700Sの違い

N700系の中でも、N700AとN700Sでは吹き出し口のデザインや使い勝手に違いがあります。

N700Aは従来の設計で、レバーがやや大きめで奥まった位置にあるため、手を伸ばして回す必要があります。

一方、N700Sではユーザーの利便性を考え、よりスリムでコンパクトな構造になっており、手元からすぐに操作しやすい設計です。

さらに、風の調節幅も細かく設定できるようになっているため、微妙な風量の変化にも対応できます。

また、N700Sは静音性も高く、風を出したときの音がより控えめになるよう工夫されています。

これにより、周囲の人にも気を遣わずに調整できるのも嬉しいポイントです。

E5系・E7系など他車両の特徴

E5系やE7系などの東北・北陸新幹線系統では、吹き出し口がN700系とは異なるデザインになっています。

特にE5系では、吹き出し口が天井付近のパネルの中に目立たないように組み込まれていて、一見すると気づきにくい構造になっています。

座席に座ってから上を見上げると、スライド式または小さなダイヤル型の調整装置があるのがわかります。

また、E7系はグリーン車やグランクラスでは個別の空調管理がよりしっかりしており、快適さを重視したつくりになっています。

普通車でも、風量の設定が滑らかで、静かな送風が特徴です。

それぞれの車両ごとに工夫があるので、自分がどの車両に乗っているのかを確認しておくと、より快適に吹き出し口を活用できます。

吹き出し口を開けても風が出ない?原因と対策

風が出ない3つの主な理由

- レバーが完全に開いていない、もしくは風量が最小の状態になっている。

- 他の座席でも風が出ていて、全体の風量が分散されてしまっている。

- 停車中や気温の状況によって、一時的に空調が弱くなっていることもある。

周囲の人への配慮とマナー

風向きは自分だけでなく周囲の方にも影響します。

特に満席時や、隣に知らない人が座っている場合は、風が直接当たらないように気をつけると良いですね。

風が強すぎると、髪が乱れたり肌が乾燥したりして不快に感じる方もいるかもしれません。

なるべく自分のスペース内に風が収まるよう、風の角度を少し内側に向けたり、天井方向に向けるようにしましょう。

風の調整を工夫する小技

もし風が直接当たってしまい、不快に感じる場合は、小さなハンカチやマスクを吹き出し口の近くに軽くかけると、風の勢いがやわらぎます。

また、吹き出し口のレバーを少しだけ開けて、風量を控えめにしたり、角度をこまめに微調整することで、風が広がりすぎないようにすることも可能です。

周囲に気を配りながら、自分が快適に過ごせるように工夫してみましょう。

新幹線の空調の仕組みと快適に過ごすコツ

約6分で空気が入れ替わる仕組み

新幹線では、約6〜8分ごとに車内の空気がすべて新しい空気と入れ替わるようになっています。

これは、高速移動する乗り物としては非常に優れた換気性能であり、実は飛行機よりも短いサイクルで換気が行われているんです。

空気の流れは天井から足元へと循環しており、常にフレッシュな空気が保たれるよう設計されています。

この仕組みによって、車内の空気がこもることなく、乗客が快適に過ごせる環境が維持されています。

特に春先などには、この換気の速さが大きな安心材料になります。

混雑する車内でも、換気がしっかりしていれば、空気がこもらず清潔感を保つことができるのです。

暑がり・寒がり別のセルフ対策

- 暑がりさん:ハンディ扇風機やうちわを持参するのがおすすめです。新幹線の車内は空調が効いていても、体質によっては暑く感じることもあります。冷却シートや保冷剤をタオルに包んで持ち歩くのもひとつの方法です。

- 寒がりさん:ストールやカーディガンのほか、膝掛けやネックウォーマーも役立ちます。足元が冷えやすい方は、靴下を重ね履きするなどの工夫もあると安心です。

乾燥しやすい車内での水分補給

ペットボトルのお水を1本持っておくと安心です。

長時間の乗車では、空調によって喉や鼻が乾燥しやすくなるため、こまめな水分補給が重要です。

水やお茶など、カフェインの少ない飲み物がおすすめで、乾燥を防ぐだけでなく、体調管理にも役立ちます。

子どもや高齢者の席選びと温度対策のコツ

新幹線に子ども連れや高齢の方と一緒に乗る場合、座席の場所によって感じる温度が変わるため、少しの工夫でより快適に過ごすことができます。

特に車端部(車両の端)や窓側の席は、空調の影響を受けやすく、風が直接当たることが多いため、寒さを感じやすい傾向があります。

寒がりな方や体温調整がしにくい高齢者、乳幼児を連れている場合には、通路側の中ほどの席を選ぶと比較的安定した温度で過ごせます。

また、通路側であればトイレにも行きやすく、体調の変化にすぐ対応できるのもポイントです。

さらに、長時間乗車する場合は座席のリクライニング調整や周囲の騒音対策、日差しの差し込みなども気になる要素になるため、事前に進行方向や窓側の状況を確認しておくと安心です。

快適な車内にするために持っていくと便利なもの

- ハンカチ(風除けや汗対策として使える万能アイテム)

- ミニ加湿器(USBタイプで簡単に使用可能、乾燥対策に効果的)

- 飲み物(常温がおすすめで、冷えすぎや温まりすぎを防げます)

- ブランケット(寒さが気になるときにさっと使えて便利)

- 耳栓やアイマスク(周囲の音や光が気になる方におすすめ)

よくある質問(FAQ)

Q1. 窓側と通路側で吹き出し口は形が違うの?

→ 基本的には同じ構造ですが、車両の設計によって若干位置が異なる場合があります。窓側はやや天井寄りに配置されていることが多く、通路側は少し内側寄りになっているケースがあります。操作性や風の当たり方も少し変わるので、乗車前にチェックすると安心です。

Q2. 送風を完全に止めることはできますか?

→ レバーを閉じれば送風はかなり弱まりますが、構造上完全に密閉することは難しいです。風が気になる場合は、レバーを少しだけ開いた状態にするか、ハンカチなどでやわらかく覆うなどして対策するのがおすすめです。

Q3. 花粉症でも車内は大丈夫?

→ 新幹線には高性能な空調フィルターが備えられており、花粉やPM2.5などの微粒子も除去できる設計になっています。花粉が多い春先でも、車内の空気は常に清潔に保たれているため、花粉症の方でも比較的安心して過ごせる空間となっています。また、空気は6〜8分ごとに入れ替えられるので、長時間の乗車でも空気がこもりにくく、のどや鼻の不快感が軽減されやすいです。症状が強い方は、マスクやのど飴などの対策を併用するとさらに安心です。

Q4. 暑い・寒いときは車掌に頼める?

→ はい、車掌さんにお願いすれば車内全体の温度調整が可能です。車掌さんは各車両の温度や乗客の様子を見ながら、状況に応じて空調を調整してくれます。体調に不安があるときや、特に寒さ・暑さが気になるときには、無理せず声をかけてみましょう。

Q5. 長時間乗ると喉が乾くのはなぜ?

→ 空調で乾燥しやすくなるためです。冷暖房が効いている環境では、湿度が下がって喉や鼻の粘膜が乾燥しやすくなります。こまめに水分を取ることで不快感を防ぐことができますし、のど飴やマスクを併用すると乾燥対策になります。

Q6. トンネルで耳が痛くならない?

→ 気圧調整が自動でされているので、基本的には問題ありません。新幹線は高速でトンネルに入ることがありますが、車内の気圧は一定に保たれるよう設計されています。もし耳が詰まる感じがした場合は、軽くあくびをする、唾を飲み込む、水を飲むなどの方法で改善されることが多いです。

まとめ|新幹線の空調と上手につきあうコツ

新幹線の窓は安全上の理由で開けられませんが、その代わりに各座席には送風用の吹き出し口が設けられており、レバーを使って風向きや風量を自分好みに調整することができます。

ほんの少しの工夫で、移動中の快適さは大きく変わってきます。

車両の種類によって吹き出し口の位置や形に違いがあるため、事前に確認しておくと安心です。

さらに、暑がり・寒がりといった体質に合わせて、ハンディ扇風機やストールなどの対策グッズを持っていくと、より自分らしい快適空間をつくることができます。

また、新幹線には高性能な空調フィルターや頻繁な空気の入れ替えなど、安心して過ごせる仕組みが整っています。

ぜひ、今回ご紹介したポイントを活かして、次回の新幹線の旅をより快適に楽しんでくださいね。